河北邯郸“隔河争曹操” 安阳发现或为夏侯惇墓

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/06/02 11:19:37

7专家称曹操高陵周围还有大墓正在挖掘(图)

http://www.sina.com.cn 2010年01月03日14:35 金羊网-羊城晚报  潘伟斌接受采访 图/羊城晚报记者 邓勃

潘伟斌接受采访 图/羊城晚报记者 邓勃

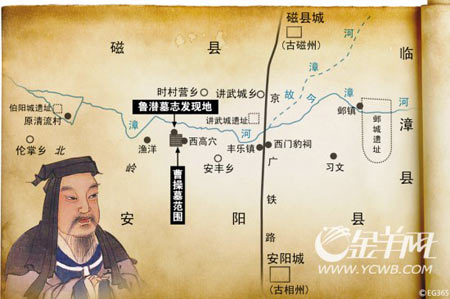

曹操墓发掘地图

曹操墓发掘地图

7专家称曹操高陵周围还有大墓正在挖掘(图)

http://www.sina.com.cn 2010年01月03日14:35 金羊网-羊城晚报  潘伟斌接受采访 图/羊城晚报记者 邓勃

潘伟斌接受采访 图/羊城晚报记者 邓勃

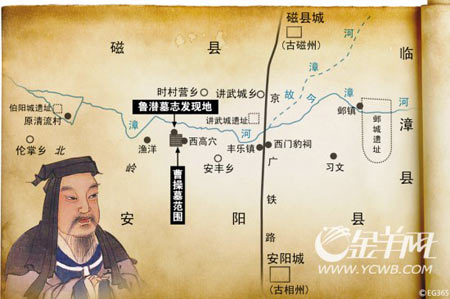

曹操墓发掘地图

曹操墓发掘地图

7专家称曹操高陵周围还有大墓正在挖掘(图)

http://www.sina.com.cn 2010年01月03日14:35 金羊网-羊城晚报 潘伟斌接受采访 图/羊城晚报记者 邓勃

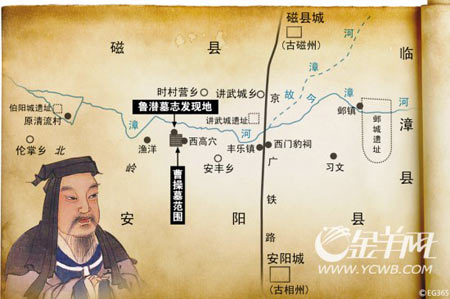

潘伟斌接受采访 图/羊城晚报记者 邓勃 曹操墓发掘地图

曹操墓发掘地图文/羊城晚报记者 张演钦

通讯员尚杰

2009年的最后一天,下午,“曹操高陵考古发现说明会”在郑州举行。说明会是在河南省有关方面宣布“发现曹操高陵”后引起多方质疑的情况下召开的。

说明会召开的前一天,潘伟斌连夜从“曹操高陵”考古发掘现场赶回郑州。潘伟斌是河南省文物考古研究所副研究员,该墓葬考古队领队。说明会召开当天,他花了一个上午的时间写了一份《答疑》,文章不长,只有区区1322字。然而,这1322个字,字字千钧。面对质疑,潘伟斌处之泰然,“我有足够的自信,‘曹操高陵’经得住历史的考验。”

2009年的最后一天,晚上22时,潘伟斌开始接受羊城晚报记者的独家专访。此时的他已经疲惫不堪,但聊起“曹操高陵”,人很快就精神起来。采访完毕,已经是凌晨1点。在办公室里,潘伟斌和羊城晚报记者一起迎来了全新的一年。因为“曹操高陵”,他的人生也掀开了全新的一页。

闲聊中问起他的专业擅长,潘伟斌指着“曹操高陵”出土的器物照片说,全身心投入的,就是这了……

有关“曹操高陵”的质疑

记者质疑

“曹操高陵”为什么是在安阳县西高穴村?

“盗墓专家”曹操其墓为什么不设机关防盗?深葬,是更好的防护措施?

石枕上刻有“魏武王常所用慰项石”字样。为什么这些文字却又是刻在石枕上,而不是刻在另外的石牌上的呢?

既然曹丕提倡“无藏金银铜铁,一以瓦器”,为何在曹操高陵内却出土了一些质地为金、银、铁的物件呢?

专家质疑

出土的这些物件,真的是曹操“常所用”的吗?

王侯一般用的是玉圭,为什么这里出土的却是石圭?

为什么此次没有发现曹操以及其他人的印章?

网友质疑

为什么说不存在“七十二疑冢”?

有没有这样一种可能:曹操的某位大臣在死后把曹操所赏赐的东西搬到自己的墓穴里,然后特别加以注明“魏武王常所用××”,以增其宠荣?周亚夫就是因为收集了一些武器准备陪葬用而被处死的。

“曹操高陵”出土的石牌更像是仓库里的说明牌,而不是墓葬所用的物件。

曹操父子推行“薄葬”,为何墓葬规模巨大?

■其说

“曹操高陵”发掘位置和文献记载完全吻合

根据卫星图片测量距故邺城的直线距离为28.5里

也许是预料到蜂拥而来的记者一定会问到“‘曹操高陵’为什么会选址于此”,所以在《答疑》第一段,潘伟斌就对此进行了思考。

潘伟斌认为,据曹丕的《为武帝哀策》中记载,在曹操殡葬之前曾进行过占卜。其文是这样记载的:“卜葬既从,大隧既通”。因此,我们完全可以肯定在墓葬的选址上,也应该经过占卜,应该符合墓葬选址的基本标准。安阳县西高穴村的地势和地理环境符合曹操《终令》中“凡诸侯居左右以前,卿大夫居后”、“其公卿大臣列将有功者,宜陪寿陵,其广为兆域,使足兼容”的要求。

按照这样的结论,“曹操高陵”周围还会有其他大墓。据悉,目前正在进行考古发掘的大墓除了2号“曹操高陵”,还有1号大墓。这有可能是曹操帐下某位大臣的墓穴吗?潘伟斌说,现在还没有结束挖掘,下这样的结论为时尚早。但可以想象,好戏还在后头。潘伟斌说,现在发掘的西高穴2号墓在选址上,和文献记载的位置完全吻合,如《三国志·魏书·武帝纪》记载:“建安二十三年(公元218年)六月令曰:古之葬者,必居瘠薄之地。其规西门豹祠西原上为寿陵,因高为基,不封不树。”唐代李吉甫《元和郡县图志》相州邺县条中也明确记载:“魏武帝西陵在县西三十里。”

潘伟斌打开电脑上的google earth,“从地图上看,西高穴的位置正好位于故邺城的正西方向”。他接着用鼠标拉出一道线段,“根据卫星图片测量西高穴墓地,距故邺城的直线距离为28.5里(已转换成当时尺寸),考虑到当时的道路不可能是直线,故以上所记载的30里应该是非常可靠的。”

曹操的葬礼是公开的

不存在“七十二疑冢”

有关出殡时的情景,曹丕在其《为武帝哀策》一文中有描写

关于曹操墓,历史上曾有“七十二疑冢”的传说。有人因此质疑:眼下的“曹操高陵”,会不会只是“七十二疑冢”的其中一座呢?

专家认为,“疑冢”的传说是很久之后才出现的,是以讹传讹。事实上直到唐代,曹操墓葬的位置还是清楚无疑的。如唐太宗李世民在远征高句丽时,曾路过邺城,亲自到曹操高陵进行过祭奠,并写下了《祭魏太祖文》,其中有“帝以雄武之姿,当艰难之运,栋梁之任同乎曩时,匡正之功异于往代。管沉溺而不拯,视颠覆而不持,乖狥国之情,有无君之迹,继而三分”的语句,来评价曹操。

“事实上当时曹操的葬礼也是公开的。”曹操“疑冢”的说法在潘伟斌看来不足为凭。

“曹操死时是汉庭丞相,魏国国王,他的安葬不可能是秘密进行的,不仅不能秘密安葬,相反应该大张旗鼓地进行。”关于这一点,潘伟斌向我们介绍了大量历史史料。如《三国志·魏书·武帝纪》载:“庚子,王崩于洛阳,年六十六。……二月丁卯,葬高陵。”曹操于建安二十五年(公元220年)正月病逝于洛阳,二月,灵柩运回邺城,葬在了高陵,即曹操在《遗令》中所强调的“西陵”。关于安葬这件事,史料也有明确记载。《三国志·魏书·贾逵传》记载:“太祖崩洛阳,逵典丧事。……遂奉梓宫还邺。”《三国志·魏书·夏侯尚传》记载:“太祖崩于洛阳,尚持节,奉梓宫还邺。”《三国志·晋书·宣帝纪》记载:“及武帝薨于洛阳,朝野危惧。帝(指宣帝司马懿)纲纪丧事,内外肃然。乃奉梓宫还邺。”从这些历史文献看,其丧礼举办既有主持人,又有护灵者。潘伟斌副研究员认为,当时曹操虽然提倡“不封不树”的薄葬,但其葬礼还是按照汉代的丧葬礼仪进行的。他的去世,是魏国和东汉的大事、国事。当时汉代的附属国和与汉庭有外交关系的国家应该会派来使者参加吊唁,出席葬礼。老百姓也有不少人为其送葬。关于这一点,曹操第三子曹植的《诔文》中有清楚记载:“兆民号啕,仰愬上穹”、“群臣奉迎,我王安厝。窈窈弦宇,三光不入。潜闼一扁,尊灵永蛰。圣上临穴,哀号靡及。群臣陪临,伫立以泣”。潘伟斌强调,其丧葬议程,是公开的、按照制度有序进行的。

有关出殡时的情景,曹操的儿子曹丕在其《为武帝哀策》一文中有生动描写:“卤薄既整,三官骈罗。前驱建旗,方相执戈。弃此宫廷,陟彼山阿。”也就是说殡殓时,采用了高搭灵棚、卤薄齐整的礼仪;出殡时更是在上饰羽葆的辒辌车(丧车)前,排列有送葬的节、挽歌、鼓吹、幢、麾、曲盖、介士(手执武器仪仗的武士)等浩浩荡荡的送葬队伍。因此,潘伟斌指出,从这些描述来看,说明当时曹操应该是公开安葬的。这样轰动天下的大事是不可能秘密处理的,《三国志·晋书·宣帝纪》上也清楚地记载了当时的情景,“及武帝薨于洛阳,朝野危惧”。

潘伟斌说,南朝齐代著名诗人谢脁(464-499年)在《同谢咨议铜雀台诗》中就曾写道“穗帷飘井干,樽酒若平生。郁郁西陵树,讵闻歌吹声。”在《铜雀悲》中他又写道:“落日高城上,余光如穗帷。寂寂松林晚,安知琴瑟悲。”根据此诗,有人认为他应到过铜雀台,甚至到过西陵。这反映了当时人们对曹操葬在西陵这一问题上是没有怀疑的。

“魏武王常所用”为证

随葬品符合薄葬思想

帝王陪葬竟只用石圭?这正是曹操的遗令

此次大家质疑的焦点之一,便是出土的大量刻有“魏武王常所用”的物品,真的就是曹操“常所用”的?它们如何能证明墓主人就是曹操?

古文字和考古学专家,国家文物鉴定委员会委员、河南省文物考古研究所原所长郝本性先生说,这些文字都是当时使用的汉隶,俗称“八分体”;曹操当时确实经常赏赐物品给大臣以笼络人心,但给一个大臣的赏赐不可能有成批成批那么多,“连‘慰项石’这样的枕头也赏赐给大臣?这是不可能的。”

针对有网友说周亚夫就是因为收集了一些武器准备陪葬用而被处死的说法,潘伟斌副研究员反问对方:为什么他会因为这些兵器而被处死呢?既然贵为三公的周亚夫因为收集这么一些武器随葬就被处死了,那么,又有谁敢收集这么多曹操的武器用来随葬而不怕被处死的?

针对有的网友认为“‘曹操高陵’出土的石牌更像是仓库里的说明牌,而不是墓葬所用的物件”,潘伟斌指出,此次出土了大量石牌,总数近60枚,集中出土于后室的南侧室,这些侧室就是曹操陵墓的仓库,这些铭牌正是仓库内随葬物品的清单,这种东西有一个专有名词———“遣册”。

在潘伟斌出示的石枕照片中,记者发现了“魏武王常所用慰项石”字样。为什么这些文字却又是刻在石枕上,而不是刻在另外的石牌上的呢?潘伟斌的解释是,曹操生前有头疼病和颈椎病,“慰项石”可能和治疗疾病有关,并不是平时使用的枕头。“慰项石”不是通俗用语,包括那些铭牌上的许多文字,连很多文字专家都感到古拙拗口,不是现在一般人所能想得到的。

羊城晚报记者在一大堆铭牌里发现了刻有“渠枕一”字样的一枚。何谓“渠枕”?潘伟斌解释,“渠”有“深沟”的意思,也有“大”的意思,可能指的就是曹操的这个“慰项石”,因为“慰项石”其形状就是一个“凹”字。目前发现的铭牌,可以分为两类,潘伟斌认为,那些圭状形、刻有“魏武王”字样的铭牌记录的是曹操生前所使用的物品,而那些去掉尖头而呈六边形的铭牌,记录的极可能是专为葬礼所制作的随葬品。

此次出土的一枚巨大的石圭受到了考古专家的高度重视。这枚石圭长28.9厘米,宽7.4厘米,有专家说这是目前发现的最大的圭。圭,在中国封建社会里,非有极高身份者不能用。潘伟斌副研究员解释说,在东汉时期,在这个地方除了魏武王曹操外,没有其他王侯墓葬,其他人没有资格享用如此巨大的石圭。而王侯一般用的是玉圭,为什么这里出土的却是石圭?潘伟斌指出,这证明了曹操的薄葬思想是真实的,曹操临终时曾有遗令“无藏金玉珍宝”,因此他所使用的礼器如圭、璧均以石质圭、璧代替了。这件石圭显然是在曹操死后专门为葬礼设计和打造的,这恰恰符合曹操的身份和他的薄葬思想。

有人质疑墓葬规模庞大,本身就足以推翻“薄葬”的说法。潘伟斌说,薄葬不是指的陵墓的规模大小,而是随葬品的多少和质地的好坏。“出土了石圭而不是玉圭,恰恰是一个很好的证明。”

曹丕深知防盗其难

深葬才是有效办法

墓室最深处距地表约15米,后来连陵园内祭殿、享堂等地面建筑也被他下令拆除

“曹操高陵”打开后,并没有发现防盗机关,因此就有人质疑:曹操曾经盗过墓,应该深谙陵墓防盗的必要和技巧,而对自己的陵墓却没有设置相关机关,这正常吗?

关于这一点,潘伟斌指出,从来没有发现有文献记载曹操高陵是设有防盗机关的。他的陵墓虽然是其生前建设的,但是安葬他的人是他的儿子曹丕,曹丕深知没有不被盗挖的陵墓,深葬才是唯一有效的办法。曹丕在《终制》中明确指出:“自古及今未有不亡之国,亦无不掘之墓也”。在营造自己的墓葬时,曹丕提出“吾营此邱墟不食之地,欲使易代之后不知其处,无施苇炭”。这也是“不封不树”制度产生的最直接原因。据史料记载,曹操高陵陵园内的是建有祭殿、享堂等地面建筑的。但为了防止被后人发现,对之进行盗掘,曹丕在其登基不久就下令,拆除西陵内的所有地面建筑,使车马还厩,衣服还库。潘伟斌说: “考古发掘的汉代陵墓中也没有发现什么防护机关,如汉代阳陵就没有发现防盗机关。”

潘伟斌认为,其实“曹操高陵”还是采取了一些防盗措施的,如对墓道内的填土进行了夯筑;墓门多达四道,总厚度为1.2米。关于深葬,曹植在怀念其父的《诔文》中写道,“卜葬既從,大隧既通。漫漫長夜,窈窈元宮。有晦無明,曷有所窮。”潘伟斌说,这说明了“曹操高陵”是挖得很深的。此次发现的“曹操高陵”,其墓室最深处距地表约15米,足足有五层楼之高。正因为很深,因此曹植说他父亲的墓 “窈窈玄宇,三光不入”。

曹操印章非金即玉

随葬有悖薄葬之意

关于这件事,曹植在他的《诔文》中也有明确记载

质疑的观点还有一种:为什么此次没有发现曹操以及其他人的印章?印章,才是确定墓主人身份的最重要的证据。

潘伟斌说,大家也许不知道,其实曹操是严禁随葬印章的!因为当时他的印章,不是金的,就是玉的,随葬进去,违反了他“无藏金玉珍宝” 的遗令,有悖于他的薄葬思想;而且更容易遭到盗掘。后来曹操的儿子曹丕在追封曹操为武皇帝的时候给曹操制了一枚金印,因为以上原因而不敢放进高陵内,而是放在了另一个石龛里。既然曹操本人不许随葬印章,合葬的其他人,不放印章就在情理之中了。

关于这件事,曹植在他的《诔文》中有明确记载,其文为“既即梓宫,躬御綴衣,玺不存身,唯绋是荷。”所谓“玺不存身”,这段记载出自他儿子曹植之手,应该是最为可信的。所以,此次没有发现曹操以及其他人的印章,是合情合理的。

潘伟斌说,曹丕在建国之初就制定了严格的有关薄葬的丧葬制度,他于黄初三年(公元222年),在为自己选择墓地时,提出要“因山为体,无为封树,无立寝殿,造园邑,通神道”。随葬品方面,规定“无藏金银铜铁,一以瓦器”,“饭琀无以珠玉,无施珠襦玉匣”,并要求其棺材仅施漆三遍即可。还废除墓祭,规定皇后、贵人以下不随王至国者,去世后都葬在涧西。

既然曹丕提倡“无藏金银铜铁,一以瓦器”,为何在曹操高陵内却出土了一些质地为金、银、铁的物件呢?潘伟斌认为,曹操的葬礼基本上还是按照汉礼,曹丕的这些丧葬制度是后来才形成的。而且,曹操随葬的这些物品,都是“常所用”的物品,都是衣服上所缀饰的,并无特别贵重者。

■其人

对曹操“知根知底”

潘伟斌是河南省文物考古研究所副研究员,曹操高陵墓葬考古队领队。从曹操高陵考古发掘开始到今天,潘伟斌已经在那里呆了超过一整年,可谓是对其最知根知底的学者。

潘伟斌早在2003年就对曹操高陵进行了深入研究,2004年,他撰写了专著《三国魏晋南北朝隋陵》,书中除了对三国魏晋南北朝至隋代帝王陵墓的丧葬制度进行了深入研究,还收集了大量有关曹操高陵的历史资料。2007年,潘伟斌就撰写了一篇有关高陵的论文,后发表在台湾故宫文物月刊上。在这篇论文中,他已经作出了“曹操陵墓高陵应该在河南省安阳县西高穴村附近”的结论。

6河北邯郸“隔河争曹操” 安阳发现或为夏侯惇墓2009年12月31日 21:04中国新闻网【大 中 小】 【打印】 共有评论4条

曹操高陵日前在河南省安阳县安丰乡西高穴村一次抢救性发掘中得到考古确认。图为从墓中出土的一件石枕上,刻有“魏武王常所用慰项石”铭文。专家表示,这些出土文字材料为研究确定墓主身份提供了重要的、最直接的历史学依据。 中新社发 古研 摄

中新社石家庄十二月三十一日电 (记者 牛琳)河南安阳发现“曹操墓”的消息引发舆论关注,与安阳隔河相望的河北邯郸则表示:曹操墓更有可能在漳河北岸的邯郸,安阳发现的或为夏侯惇墓。

“曹操墓的认定必须得有过硬的证据,现在公布的这些依据还值得研究。”从事历史研究三十余年、著有专著《曹操墓研究》的邯郸市历史学会会长刘心长说。他的质疑集中在陪葬品、头盖骨和周围墓葬的考证上。

刘心长的第一个疑问指向大墓出土的“魏武王常所用格虎大戟”、“魏武王常所用格虎大刀”等八件圭形石牌。河南安阳方面认为这是确定墓主身份最重要、最直接的历史学依据。“曹操生前为魏公、魏王,死后谥为‘武王’。建安二十五年(公元二二0年)正月,曹操病逝洛阳,灵柩运回邺城;二月,葬于邺之西原的高陵。但是在下葬之前还是之后被追封为‘武王’,这个时间无从查考。”刘心长说,如果曹操是在埋葬后的二月谥封为“武王”,那这八件圭牌就有问题。

刘心长还质疑,曹操在遗嘱中要求其墓“无藏金玉珍宝”、“金珥珠玉铜铁之物,一不得送”,那么在这个墓中出土的二百五十件器物中,为什么会有金、银、铜、铁等金属物件,甚至玛瑙、玉石等珠宝?

关于墓中一男二女三个头盖骨,刘心长说,曹操去世后只有夫人卞氏与他合葬,墓中肯定不会有三人合葬,另一个女性头盖骨是谁应有合理解释;且卞氏去世时是七十岁,与发现的两个女性头盖骨检测年龄不符。

刘心长把曹操墓划定在河北省磁县讲武城乡以西、时村营乡中南部约五平方公里的范围内,并将其划分为南区和北区。他认为,在南区、北区都有可能找到曹操墓,同河南安阳西高穴区相比,位于北区的河北磁县更有可能。唐代诗人王勃写过“高台西北望,流泪望清风”,讲武城这边正好是西北,安阳的西高穴则是西南。

“曹操墓不是孤墓而是群墓,如果这座墓不能确证为曹操墓,而是陪葬墓的话,极有可能是曹操最亲信的大将夏侯惇的墓。”刘心长说。(完)

5曹操墓有人确认有质疑 魏武王千年后再成焦点

2009年12月30日14:47中国广播网我要评论(0) 字号:T|T中广网北京12月30日消息(记者赵飞)据中国之声《央广新闻》14时43分报道,近日,河南省文物考古研究所在安阳县安丰乡西高穴村抢救性发掘的一座东汉大墓获重大考古发现,经权威考古学家和历史学家根据考古资料现场考证研究,确定这座东汉大墓为文献中记载的魏武王曹操高陵。

肯定声音

近日人民大学国学院副院长袁济喜表示,有关方面宣布“曹操墓在安阳”,此结论为时尚早。著名鉴宝专家马未都也提出了同样的质疑。河南省文物考古部门的专家是依据依据以下几点确认这就是曹操墓。

第一,这座墓葬规模巨大,总长度近60米,墓室的形制和结构与已知的汉魏王侯级墓葬类似,与曹操魏王的身份相称。第二,墓葬出土的器物、画像石等遗物具有汉魏特征,年代相符。第三,墓葬位置与文献记载、出土鲁潜墓志等材料记载完全一致。第四,文献还明确记载,曹操主张薄葬。也在这座墓葬中得到了印证:墓葬虽规模不小,但墓内装饰简单,未见壁画,尽显朴实。兵器、石枕等有文字可证皆为曹操平时“常所用”之器。第五,最为确切的证据就是刻有“魏武王”铭文的石牌和石枕,证明墓主就是魏武王曹操。第六,墓室中发现的男性遗骨,专家鉴定年龄在60岁左右,与曹操终年66岁吻合,应为曹操遗骨。

质疑声音

人民大学国学院副院长袁济喜长期从事魏晋南北朝文学研究,他认为,这座东汉大墓作为一个严重被盗的墓,留存直接证据很少,面目全非,且没有发现类似“金缕玉衣”等过硬证据。

河南文物局称发现魏王用过的一个兵器,上刻“魏武王”三字。他也认为是真是假,很难鉴定。他说即便真的发现过硬证据,也要特别慎重,因该墓葬被盗严重,盗贼作伪证也是有可能的。袁济喜认为,“曹操墓在安阳”消息发布,太匆忙,不严肃,需慎重。作为文物管理部门,匆忙发布结论一定要慎重。顶多可以用“很可能”、“基本上可以肯定”等字眼,千万别用“确认”等板上钉钉的字眼。与此同时著名鉴宝专家马未都也撰文表达了同样的质疑。

安阳曹操墓发掘领队潘伟斌不愿就质疑回应,因为袁、马二人不是考古专业人士。他认为,这些专家学者没到过现场,也没有调查,这样说没有丝毫根据。

4学者称曹操墓每年将给安阳带来4.2亿经济效益

2009年12月31日01:08郑州晚报张锡磊我要评论(174) 字号:T|T

曹操高陵出土刻铭“魏武王”石牌

曹操墓的消息发布后不久,人们就把讨论的话题引到了商业开发。学者裴钰声称,开发曹操墓,每年至少能带来4.2亿元的经济效益。安阳市市长张笑东说,将曹操高陵建成集社会效益、经济效益、环境效益为一体的三国文化考古、文物保护基地和旅游景区。

晚报首席记者 张锡磊

[ 进展]

曹操后人疑在许昌或安阳

曹操墓被找到的消息发布后,一网友提出可以与曹操的子孙进行DNA鉴定,来确认曹操墓的真假。

昨日,一位“才高八斗曹植 ”的网友自称是曹操第82代后裔,他在天涯社区发表了《关于我祖魏武王曹公孟德墓被发现的声明》。声明称“我根据我爷爷留下的族谱,查到本家族为曹操的后裔,属于曹植这一分支。”

安徽亳州市旅游局副局长、曹操文化研究会会长赵威告诉记者,汉魏时期人名多是两个字的,没有中间的表示“辈分”的字,除孔、孟个别姓氏之外,大多数姓氏在明清之前,几乎没有家谱,说谁是谁的后代,这个很难确定,所以做出的DNA鉴定肯定也不具有参考价值。

赵威进一步说,曹操出生于安徽亳州,但安徽亳州的曹姓很难说就是曹操的后代。“按照我的看法,都不是曹操的后人,由于政治原因,曹操死后,他的后代大多被赶出了亳州。按照我的研究和推断,曹操的后人应该在河南的许昌或者安阳一带。”

亳州想与安阳共同打造“曹操牌”

曹操墓在安阳的发现,在曹操出生地安徽亳州也引起了很大的震动,12月30日,安徽亳州市旅游局副局长赵威接受采访时称,亳州市派出考察组赴安阳到现场察看,从反馈回来的信息,结合三国志和其他史料分析,基本可以断定这座曹操墓是真的。

赵威还表示,这次安徽亳州派人去安阳,还有一项任务,就是希望能和安阳建立旅游方面的合作,共打“曹操牌”,共同开发,实现双赢。与河南的许昌、安阳联合,形成一个完整的曹操文化游旅游线路。如果想了解曹操的身世,就到安徽亳州,如果想了解他的丰功伟绩,就到安阳和许昌。

[ 商机]

在曹操墓中发现了两位女性的尸骨,这也引起了精明商家的注意。昨日,记者看到一款名为《赤壁》的游戏,宣传语中说网友们可在甄芙、小乔、大乔、貂蝉、蔡文姬、宫女等人中识骨寻踪。

市民黄建华是个老网游迷,他看了《赤壁》的这篇宣传语后说,《赤壁》游戏已经上线很长时间了,他们只是临时增加了些内容,是在利用曹操墓的发掘进行商业性的炒作。

学者称一年可得4.2亿的收益

毕业于南开大学历史系的裴钰最近几年一直致力于人文研究,他认为,曹操墓的发掘和保护,必然会有商业旅游开发,这是很自然的事情。

开发曹操墓能给安阳带来多少收益,裴钰算了一笔账:2008年,安阳旅游业收入为54.9亿元,同年,安阳市接待国内旅游人数达1180万人次,其中,国外游客3.5万人次。有两个数据值得关注,今年“五一”假期,安阳市接待游客37.32万人次,旅游综合收入达到2399.57万元。今年“十一”假期,安阳市旅游接待人数达76.6万人次,实现旅游收入2.73亿元。可以平均计算,安阳在黄金假期里,从每个旅游者的腰包里“赚取”了214.8元。秦始皇陵兵马俑的接待人数在200万上下。

曹操墓作为全新的一个文化旅游景点,比殷墟、岳飞故里更加引人注目,按照安阳旅游业平均值214.8元计算,比照兵马俑的参观人数,曹操墓最低有4.2亿元的收益。

[ 保护]

安阳拟建保护基地和旅游景区

昨日某网进行的一项调查显示:截至昨日18时,赞成把曹操墓进行深度商业化开发,就地建成博物馆、成为旅游景点的网民占38.9%;赞成就地封存,保持古人清净的也同样占了33.3%;赞成文物移出来搁置保存的占27.8%。

那么有关部门对曹操墓的保护和开发是一种什么态度呢?

安阳市市长张笑东表示,将根据考古发掘情况,建设一个集文物保护、展示和科学研究为一体的曹操高陵博物馆。最终,将曹操高陵建成集社会效益、经济效益、环境效益为一体的三国文化考古、文物保护基地和旅游景区。

3河北河南安徽三地均曾提出疑似曹操墓

2009年12月31日00:35中国新闻周刊杨涵舒我要评论(0) 字号:T|T由于没有地面标识而在宋代后逐渐湮灭无踪的曹操墓,成全了众多关于“七十二疑冢”、甚至“竟在七十二冢之外”的传说,也引发了安徽、河北、河南三地的各自寻找陵墓之旅

本刊记者/杨涵舒

看到中央电视台播出“河南安阳发现曹操墓”的新闻时,年过花甲的刘心长并没有完全散去心中的疑虑。这位从1995年就开始在河北省临漳县的古邺城遗址一带寻找曹操墓的学者,向《中国新闻周刊》谨慎地提出了自己的看法:“这么大的发现,结论要慎重。目前第一手的证据还并不充分。”

一块疑似曹操高陵的“风水宝地”

“分香卖履独伤神,歌吹声中帐陈。到底不知埋骨地,却教台上望何人?”清代诗人查慎行在诗中这样写道。由于没有地面标识而在宋代后逐渐湮灭无踪的曹操墓,成全了众多关于“七十二疑冢”、甚至“竟在七十二冢之外”的传说,也引发了安徽、河北、河南三地的各自寻找陵墓之旅。

从河北省临彰县讲武城乡往西,一直到河北磁县一带,封土状的小丘连绵。这里就是传说中“七十二疑冢”所在地。早在上世纪80年代,这片墓群已被认定是北朝墓葬群,准确数目为134座。但河北省邯郸市历史研究学会会长刘心长仍然觉得:和河南安阳西高穴区相比,两地都有可能,而河北磁县“这一片更有可能”。

曹操去世后“被谥‘武王’”,葬在邺城,这是正史——《晋书·宣帝纪》和《三国志·魏书》中明确记载的。在古邺城以西,刘心长第一次把曹操墓圈定在“河北省磁县讲武城乡西部和时村营乡中南部一带约5平方公里的范围中”, 还是在1997年。这一地区距离此次河南安阳曹操墓的发现地——安丰乡西高穴村,只有大约2公里,两地隔漳河而相望。

对《中国新闻周刊》回忆起实地考察所见的磁县地形,刘心长语带赞叹:“你去过就知道,那一片(地形)多好啊!岗陵地形明显,符合《终令》中‘因高为基、不封不树’的描述。唐代诗人王勃写过‘高台西北望,流泪望清风’,讲武城这边正好是西北,安阳的西高穴则是西南。”

除了地形的判断,刘心长的另一支持学说是古代的堪舆学(即指风水理论)——四相、阴阳等学说。时村营乡中南部和讲武城乡西部这一带,“背靠岗陵,前有漳河,西面远临太行山,东边一片由高到低的开阔平原”,不但符合曹操要求文武大臣死后“陪葬”附近的要求,而且是“一块占据了山水形胜之优的风水宝地”。

“争夺”魏武之墓

和近年来各地围绕“诸葛故里”“赤壁原址”等历史遗迹展开的激烈争夺战一样,河北磁县并不是唯一的“疑似”地点。直到2007年,“邺西圈儿”久寻未果,安徽亳州则打出了新的观点:根据古人一般的丧葬规律,如果曹操没有葬在封地,那么葬在故里亳州也就“不无可能”。

在曹操的老家亳州,曹氏宗族的墓群集中在亳州城南的薛家孤堆。曹操的祖父曹腾、父亲曹嵩、长女曹宪等数十座陵墓分布在这里。如果说河北磁县、临漳一带还仅仅是划出了曹操墓葬可能所处的大概范围,魏武故乡的亳州专家们则给出了更大胆而明确的推测:墓群中与曹腾墓、曹嵩墓成三角形状的三号墓被推断为“疑似曹操墓”。

在当地有“亳州考古第一人”的亳州市博物馆前馆长李灿说:亳州当地的丧葬习俗是:携孙抱子(右为抱,左为携),而曹腾墓、曹嵩墓和疑似曹操墓呈三角形,以曹腾墓为中心,曹嵩墓居右,疑似曹操墓居左,这种布局正好符合。“曹操墓如果不在曹氏宗族墓群里,他的两员大将张辽和许褚的墓又为何会在呢?”李灿提出。

曹腾墓附近的三号墓,前室和中室都早已被盗,至今没有进行发掘,也没有考古证据可资支持。这一情况在河北的“邺西圈儿”毫无二致——1983年,中国社会科学院考古研究所汉唐研究室就在当地成立了邺城考古队,对古邺城周边的遗址和遗迹进行发掘,以及对部分墓葬进行抢救性保护,但并未发现和曹操墓有关的线索。

相比之下,并没有正统史料支持的“漳河水底说”“许昌说”等说法则更加乏力,中国社科院考古研究所所长、秦汉考古专家刘庆柱甚至认为“不值得争论”。

曹操墓仍存疑点?

河南安阳的曹操墓“靠谱”吗?证据已经公布,议论之声却甚嚣尘上。尚未来得及去现场研究,刘心长根据媒体已经披露的信息提出了自己的几大质疑。

“一是曹操本人的印玺没有随葬,但是如果能找到陪葬的卞氏皇后印玺,那么是最有力的证据;二是,曹操死于公元220年1月,2月葬高陵,如果‘武王’的谥号不是在1月到2月间做出的,这个墓就一定不是曹操墓;第三,出土的铭牌是什么作用呢?如果是墓葬,是否需要像博物馆的展览一样,在一个物品旁边放一个说明牌子写明这是××物品?”

面对多方质疑,潘伟斌不服,他反问,“什么叫做最直接的证据?刻有本人名号的铭牌还不算是最直接的证据吗?”

对于一些学者提出的“这些兵器有没有可能是曹操生前赐给亲信的大臣,并被作为陪葬的呢?”

潘伟斌一口否定,“如果这个人死在曹操之前,铭牌不可能出现‘魏武王’的称号;如果是在曹操死后,按照封建仪制那得叫‘先武王’或者‘先武帝’,怎么能直呼‘魏武王’呢?”河南省文物考古研究所原所长、考古与古文字学家郝本性也认为,将如此多的随身物品赐给大臣并被其随葬,这种做法“不合常理”。

刘庆柱则向《中国新闻周刊》记者说明了“魏武王常所用格虎大戟”等铭牌的作用:“这些铭牌叫做遣册,主要用于登录随葬品的名目。但并不是说写了的东西就一定有,就像普通老百姓烧的冥钞、纸人纸马,有时候也起一种象征作用。(放个牌子)就算是我随葬了这些东西。”

“这种遣册在汉朝是惯例,现在发掘的汉墓里经常有出土。马王堆一号墓里就出土了300多块竹简的遣册,二号墓里有400多块。”刘庆柱说。

参加认定会的几位考古专家判断,和大块的墓砖、青石一样,石质的遣册与竹简相比,也是证明该汉墓规格之高的又一证据。

“考古学是一门比较科学。证据够不够多是相对的,”刘庆柱表示。“我当然推荐他们进一步做更多的碳14、DNA等科学鉴定。而目前以安阳西高穴墓的规模、形制和铭牌来说,曹操墓的判断应该没有问题。”

古墓“能不挖掘尽量不挖掘”

在没有任何出土证据之前,有关曹操墓址的争论,数年来一直在理论与文献的分析推断中循环。在1997年发表的《曹操墓研究》里,刘心长详细论述了自己推断曹操墓位置的六大论据:曹操《终令》的选址,《晋书·宣帝纪》和《三国志·魏书》的记载,曹丕《策文》和曹植《诔文》中关于地貌特征的描述,陆机《吊魏武帝文》中对《终令》的复述,王勃等后代文人的诗文记述,以及魏晋时期已经出现的“四相”等堪舆学理论。

而其中的至少前三点,同样的材料此次也同时被安阳方面引用,作为自己确认曹操陵墓的依据。

各地方学者和爱好者的自发考证如火如荼,国家文物考古机构却并不肯凑这个热闹,考古界的态度冷静,“我们的原则一向就是:能不挖掘尽量不挖掘。”被问及社会对曹操墓的关注与兴趣,刘庆柱有些无奈:“我们的邺城考古队主要就是在做都城考古,还有古代的建筑、遗迹等。研究手段很多,为什么一定要去挖墓呢?”

河南文物研究所副研究员、安阳西高穴墓考古队的队长潘伟斌同样支持这一说法。“我们是抢救性挖掘。”他多次强调。2008年开始挖掘时,西高穴墓还只被判断为一个“汉魏年间的王侯级大墓”,并被推测“可能与曹操墓有关”,或是“陪葬墓之一”。开挖时也只按照常规的保护措施进行了封闭,远没有如今现场特警的荷枪实弹。

刘庆柱说:除非在发掘过程中发现证据,说明了墓主身份,否则“我们是不做这种工作的”。“这种工作”包括,以某个具体历史人物为目标,在浩如烟海的文史资料中去主动搜寻、推断并圈定其墓葬所在地。

正因如此,汉末三国中各自称帝者曹丕、刘备和孙权的陵寝何处,至今同样没有公认的结论。 (实习生周萧枭对本文亦有贡献)

2曹操墓考古领队称有新证据 质疑者可现场考察

2009年12月31日04:47中国新闻网张寒我要评论(154) 字号:T|T- “曹操墓在河南安阳确认”追踪

本报讯(记者张寒)“谁不相信,可以亲眼来看一看。”昨日,曹操墓考古队领队潘伟斌在曹操墓前,针对对于曹操墓真伪的质疑做了回应。他表示,欢迎争鸣,并称现在已经发现了新的支持证据,但是还不便向外透露。

回应质疑

欢迎质疑者亲自考察墓穴

昨日,对学者提出魏武王石牌字迹粗糙,可能伪造,以及曹操墓真伪的问题,潘伟斌表示,学术界有不同意见很正常。他欢迎争鸣,只是希望争鸣的人拿出充足的证据。“谁不相信,都可以亲自来看一看。”

潘伟斌表示,已有新的支持此墓为曹操墓的证据,将会在合适时机向外通报。

对于外界关注的骨头DNA鉴定的问题,潘伟斌表示,如果鉴定有进展,将会成为支持的证据之一。

土地补偿

发掘所涉耕地村民获补偿

昨天,西高穴村村委会主任徐焕朝表示,曹操墓所在的地点是农民的耕地,一共涉及18.5亩。2008年墓地进行保护后,提出了对村民的补偿方案,一亩地补偿1.75万元。

徐还表示,曹操墓发掘后,附近已经不允许建房子,方圆2.5公里都将划入保护区。而为了对曹操墓的开发,会在2010年将到村子里的道路修成二级公路,村子的路将连接到107国道,修路距离大约长9公里。

安丰乡党委书记则表示,由于村子里可能还会有其他的墓穴未被挖出,所以现在谈整个村子的规划还过早。但他表示,之前的墓穴开发都是由县里出钱。

资金来源

考古发掘县财政已投300万

徐焕朝称,整个考古发掘目前为止投资了300万元左右,钱都是由县里财政出。他称,一度经费非常困难,考古队队员的工资都不能按时发放。- 质疑

亳州原博物馆长提出四点质疑

任馆长20年,曾发现亳州曹氏宗族墓群

本报讯(记者张伟峰)近日,“曹操墓在河南安阳”的报道引起了各方人士关注,其中也包括曹操的故乡安徽亳州人。昨日,亳州市博物馆曾做了20年馆长的87岁老人李灿,提出了四点质疑。

昨晚,87岁的李灿老人说,他1953年是安徽省博物馆筹备组文物调查员,1974年至1994年任亳州市博物馆馆长。引起各方关注的亳州的曹氏宗族墓群,就是他1976年发现的。

针对“曹操墓在安阳”的消息,他产生怀疑。曹操的墓到底在哪里,李灿也给出了推论。

李灿说,根据埋葬的习俗推理,曹操的墓要么在曹操的封地邺城,要么在故乡亳州,如在汉献帝的都城许昌不现实。除三个可推测的地方,“其他地方,更是没有理由。”

总之,他认为,目前的曹操墓在安阳的结论太仓促了,还需要进一步调查研究。

【四大疑点】

位置 两份遗嘱葬地都非安阳

李灿称,曹操共写过两份遗嘱,即《终令》和《遗令》。两份遗嘱中都提到曹操要葬在邺城西门豹祠西原(西岗),而邺城就是现在的河北省临漳县,所以不应在安阳。报道所公布的西门豹祠西原为后迁的。

年龄 骨头鉴定与曹操年龄不符

根据文献记载,曹操死于66岁,而如今人骨鉴定为60岁左右,即为50多岁或六十一二岁,年龄不符合。

曹操的妻子卞王后生于公元160年,死于公元230年,卞王后的年龄应为70岁,所以也和公布的50多岁女子年龄不符合。

《三国志·卞后记》记载,卞王后和曹操合葬,而公布的消息还有一个20多岁的女子,更无法解释。如用殉葬解释多出的女子也是不通的,因为从汉代起就不用活人殉葬。

字体 石牌字体水平与时代不符

他当年考察曹氏宗族墓群时,挖出500多块汉代文字墓砖,熟悉那时期书法水平和字体。而公布的石牌的文字字体形态像汉魏时期的隶楷八分体,石枕上的文字像东晋十六国或者南北朝的字体,字体不统一不像。那个时代有许多书法大家,书法造诣高者多,而目前公布的石牌上的字体水平一般。

封号 石牌所刻封号与历史不符

另外,曹操生前被封为“魏公”,晋爵称“魏王”。

曹操的儿子曹丕称帝后,又被封为“魏武帝”,而此次石牌上却刻着“魏武王”。 (来源:新京报)

1河南安阳考古确认曹操高陵 可能藏其遗骨(图)http://news.QQ.com 2009年12月27日13:22 中国广播网 我要评论(1890)

曹操高陵航拍照片

曹操高陵前室

曹操高陵出土刻铭“魏武王”石牌(更多墓葬图片)

组图:河南安阳考古确认曹操高陵

视频:河南西高穴村东汉大墓确认为曹操高陵

河南安阳发现曹操墓 千古之谜被破解(组图)

中广网北京12月27日消息(记者张庶卓) 据中国之声《央广新闻》10时52分报道,河南省文物局刚刚在北京向新闻媒体公布一项重大考古成果。河南省文物局副局长新闻发言人孙英民宣布重大考古发现,曹操高陵在河南得到考古确认。

河南省文物考古研究所在安阳县安丰乡西高穴村抢救性发掘一座东汉大墓获得重大考古发现,经权威考古学家和历史学家根据古资料现场考证研究,认定这座东汉大墓为文献记载中的曹操高陵。

这座大墓在河南省安阳县安丰乡西高穴村南,曾多次被盗,为了及时有效的予以保护,2008年12月经报国家文物局批准,河南省文物局组织河南省文物考古研究所开始对这座墓葬进行抢救性的考古发掘。

这个墓平面为甲字形,坐西向东是一座带斜坡墓道的双室砖墓,规模宏大,结构复杂,主要由墓道前后室和四个侧室构成。斜坡墓道长39.5米,宽9.8米,最深处距离地表大概是15米,墓平面略呈梯形,东边宽22米,西边宽19.5米,东西长18米,大墓占地面积740多平方米。

据了解,墓虽然多次被盗掘,但仍幸存一些重要的随葬品,出土了器物200多件,包括金、银、铜、铁、玉、石、古、漆、陶、云母等多种质地。器内主要有铜带钩、铁甲、铁剑、玉珠、水晶珠、玛瑙珠、石龟、石壁、石枕、刻名石牌等等。

最重要的随葬物品极为珍贵一共有8件,分别刻有“魏武王常用格虎大戟”、“魏武王常用格虎短矛”等铭文。在追缴该墓被盗出土的一件石枕上刻有“魏武王常用慰项石”铭文,这些出土的文字材料为研究确定墓主身份提供了重要的、最直接的历史依据。

在墓室清理当中发现有人头骨、肢骨等部分遗骨,专家初步鉴定为一男两女三个个体,其中墓主人为男性,专家认定年龄在60岁左右,与曹操终年66岁吻合,应该是曹操的遗骨。

记者采访文物界的专家,汉、魏考古专家学者等,他们认为曹操高陵的发现具有极其重要的意义。首先这一重大发现印证了文献中对曹操高陵的位置、曹操的嗜好,他所倡导的薄葬制度等有关记载是确凿可信的。

千百年来,这些问题扑朔迷离、异说种种,由此产生对曹操的许多怀疑和曲解,曹操高陵的认定解决了很多历史悬案。其次曹操高陵的发现获得更多的历史信息,为曹操及汉魏历史的研究开启了一个新篇章。

高陵发掘成果为汉魏考古树立了标准的年代标尺,相关领域的研究必将获得新的突破。曹操是中国历史上著名的政治家,军事家、文学家,其墓葬及有关遗存的保护展示必将受到社会的广泛关注。

【编者注:曹操(公元155年7月18日~公元220年),字孟德,小名阿瞒、吉利,沛国谯(今安徽亳州)人,汉族人。东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、诗人。曹操去世后被葬于高陵。曹魏建立后,曹操被追尊为“武皇帝”,庙号“太祖”,史称魏武帝。】

延伸阅读:

曹操墓究竟在何处 传说神乎其神(图)

河南发现一座东汉帝陵大型陪葬贵族墓

专家称曹操华佗故里均在河南境内(组图)

论坛热议:

曹操陵墓谜团

曹操生前曾做盗墓贼 死后没有设七十二疑冢